本日は、映像論の第9回目です。

前回のプリプロダクションの企画、シナリオ、絵コンテから実際の撮影に臨む、そして撮影した素材を編集までを話していきたいと思います。

まずは撮影の時のカメラのサイズ、画角を理解しましょう!

Shot ショットというカメラの概念

カメラワークというカメラの動き

編集の時に何を考えるか、そのために撮影のつながりを考えることが大事になってきます。

これは、実写のカメラだけではなく、CGやゲームでカメラを作成するときも同じですよね。

カットを作る時のカメラの設定は、そのまま絵コンテに反映されていなくてはなりません。ですから、絵コンテを描くことはイコール

撮影のことを知っていることに他なりません。

撮影の構図について

撮影におけるさまざまな知識を身に付けていきたいと思います。ここではまず、実際の撮影における構図、Layoutレイアウトを考えてみたいと思います。特にフレーミング(Framing)は映像の構図を決める上で重要な役割を果たします。次に撮影時の各Shotショットについて話したいと思います。撮影時のカメラの固定の仕方、手持ちや三脚、リグマウント、最近ではジンバルなどもあります。またカメラワークと呼ばれるカメラの動きとその効果についても考えていきましょう。それらによってどんな構図でどんなショットを撮影すれば良いのか理解を深めていけると思います。そして最後に撮影時に必要な技術的なポイントを解説します。センサーサイズ、シャッタースピード、絞りF値、ISO感度から露出と被写界深度の関係とその注意点を説明していきます。

カメラは、あくまでも撮影するための箱です。大きさも種類も用途によって様々あります。同じ構図でもカメラやその特性を使いこなすことによってその撮影の結果は違ってきます。上手に使いこなすことによって効果的で素晴らしいショットを作っていってください。

構図・レイアウトLayout

構図を決めるために画面内に何を配置するかが重要になります。そのため、あらかじめ画面内に何がはいるのか?何の要素を映すのかを十分に考える必要があります。

映画の構図 フレーミング Framing

フレームとは枠、額縁のことです。

映像にはフレーミングという概念があります。フレーミングとは視界を画面として「切り取る」ことです。「切り取るこ」とによって映像は2つに分けられます。「フレーム=枠の中」と「フレーム=枠の外」です。フレームに切り取られることによって、初めて視覚から映像が映像として切り出されたことになります。これが視覚から映像の分離です。ここで映像ははじめて意味を持つことになります。フレームの中で行なわれていること、そしてフレームの外で行なわれていること。それぞれがどのような意味を持つか事例を上げて見ていくことにしましょう。

視覚からの映像の分離

映像が視覚から切り離されたことによって、観客はその切り出された部分に何らかの意味を見出そうとします。それは作者(誰かの)の目線でもあり、観客への視線の誘導であり、注目して欲しい対象物や見せたい願望や伏線、ヒントかもしれません。

フレームを意識する

観客はフレーム内の出来事に集中します。と同時にフレーム内で起こるさまざまな出来事やフレーム内にはいってくる新たな登場人物や事象に注目しようとします。フレーミングによって私たちは次に示す4つの事象に注目する、あるいは意識させられることになります。

a) フレーム内での出来事

b) フレームイン フレームに入ってくるもの、あるいは人

c) フレームアウト フレームから出ていくもの、あるいは人

d) フレームの外での出来事

a) フレーム内での出来事

映像の基本はまずフレームの中で何が行なわれているかです。観客はそこに集中します。ですからフレーミングを決定する時にはフレーム内の構図として何を捉えるかを充分考慮します。

b) フレームイン

c) フレームアウト

観客は画面内に入って来たり、出て行くものに一旦注目します。そしてその後のカットをそのつながりとして見ようとします。

d) フレームの外での出来事

フレームの外側で行われていること。

フレーム外の想起

フレームの外側で行なわれていることは基本的に映像として映し出すことは出来ません。ですが、いくつかの手法によりフレーム外で行なわれていることを想起させることは出来ます。その手法を紹介していきましょう。

•音による想起

•目線による想起

•リアクションよる想起

•音による想起

フレーム内ではその音の原因が分からないもの。例えば、銃声、例えばドアの閉まる音、汽笛、急ブレーキ、足音、などです。それによって観客は、フレーム外で起こっていることを想像することができます。時には人物の視線やリアクションに頼らなくても音だけで表現することも出来ます。

•目線による想起

これもフレーム内の人物に頼る例です。人物が視線をフレームの外にしてその視線が移動したとしたら、観客はその視線の先にある注目するモノや人が移動していると思うはずです。

•リアクションによる想起

これもフレーム内の人物のアクションから分かる例です。例えば人物が格闘している時に身を屈めたとします。それはパンチが映っていなくても何らかの攻撃が来ることを想像させます。

ここでフレーム内の表現の別の要素に関して言及しておきます。それはフォーカス(ピント)です。映像がカメラで撮影されている以上カメラ、レンズの特性として被写界深度を持っています。被写界深度とはフォーカスが合っている奥行きの幅のことです。

カメラの目線は誰の視点なのか?

観客は映像の冒頭からカメラは誰の視点なのかを分かろうとします。ですから私たちは視点の主人公を決めなければなりません。視点の主人公は、次の場合が考えられます。

神の視点=客観視点

POV=登場人物誰かの主観視点

神の視点

基本的にカメラの目線はそこには存在しない神の視点です。神の視点にはえこひいきがあります。常に主人公に寄り添った視点であるべきです。それによって観客は無意識のうちに神の気持ちと同じように主人公に寄り添い始めます。その現象を「感情移入」といいます。

ただし必ずしも常に主人公に寄り添う訳ではなく、あくまでも一定の距離をおく神の視点も存在します。監督や撮影監督は常にカメラが誰の視点か、どのくらいの距離感でその視点が存在するのかを十分に考える必要があります。

登場人物誰かの主観視点

もうひとつの視点は誰かの主観視点です。言わゆるPOVと呼ばれるPoint of Viewの視点です。非常に場の雰囲気をリアルに作り出す反面、目線の移動が人の思惑に左右されるため少し疲れるかもしれません。

物語の進行の中で神の視点と誰かの主観が行ったり来たりする瞬間もあります。

参考) POV

実際の撮影 ショットShot

さて、実際の撮影に関して見ていきましょう。

まずは例として次の映像を見てください。

実際の撮影で考慮するところは、次のことです。

1) ショットサイズ Shot Size

2) ショットアングル Shot Angle

3) カメラワークShot Camera work

4) マスターショット Master Shot

まずは、Shotショットにおける被写体との距離、サイズの話です。

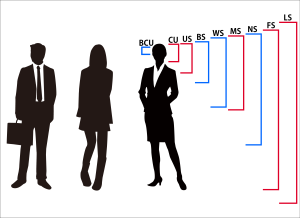

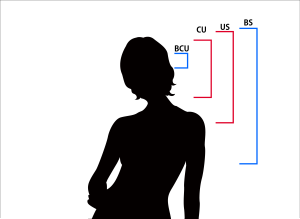

1) Shot Size ショットサイズ

Shot Sizeショットサイズとは、カメラで被写体を捉える時の被写体までの距離と被写体の画面上での”入れ方”あるいは”切り取り方”のことです。

Shot Sizeには次のような種類がありますが、言い方やサイズには少しずつ違いが見られます。例えば、Middle Shotミドルショットという言い方もすれば同じサイズをWaist Shotウェストショットと呼ぶ場合もあります。お互いにどのサイズを望んでいるのかは細かく確認をしていった方が良いでしょう。

ELS Extra Long Shot エキストラロングショット

VLS Very Long Shot ベリーロングショット

⇅

1) LS Long Shot ロングショット

MLS Medium Long Shot ミディアムロングショット

⇅

2) FS Full Shot フルショット

3) KS Knee Shot ニーショット

⇅

MS Middle Shot/Mid Shot ミドル/ミッドショット

4) WS Waist Shot ウェストショット

5) BS Bust Shot バストショット

⇅

6) US Up Shot アップ

7) CUS Close Up Shot クローズアップ

⇅

8) DS Detail Shot ディテールショット

9) BCU Big Close Up Shot ビッグクローズアップ

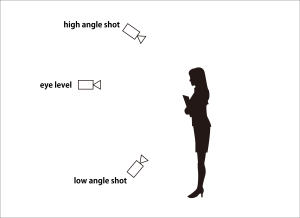

2) Shot Angle ショットアングル

Bird Eye (鳥瞰、俯瞰)距離のある俯瞰のアングル

High Angle ハイアングル(俯瞰、伏せ)比較的近い距離のアングル

Eye Level 目高(水平アングル)

Low Angle ローアングル(アオリ、煽り)

ここで注意しなければならないことは、目高という高さです。目高はあくまでもその時の被写体(俳優)の目線の高さという意味です。俳優の身長の違いで高さも変わります。立っているか座っているかによっても目線の高さは変わります。あくまでもその時の目の位置、目の高さにカメラの高さを合わせるということを忘れないように。

3) Camera work カメラワーク

カメラワークとは、カメラを動かす際のメソッドです。カメラワークの種類と方法、カメラワークによってもたらされる効果を理解していきましょう。

Fixフィックス

Panパン

Tiltティルト(アップ/ダウン)、

Zoomズーム(イン/アウト)、

Dollyドリー

Trackトラック

Followフォロー

Over Shoulder shotなめ、肩越しショット

Focus Pullフォーカス送り

Fixフィックス

カメラを三脚等で固定して動かさないで撮影すること。撮影の基本はフィックスです。

Panパン

カメラを横に振ることをパンといいます。

Tiltティルト

カメラを縦に振ることをティルトといいます。日本では縦パンという言い方もあります。

注)

カメラを振ることをすべてパンと言った方が、斜めに振る場合も含めて分かりやすいかもしれません。日本の場合はすべてをパンと言うことが多いようです。

Zoomズーム

カメラのレンズの画角を変化させることにより画面内の被写体のサイズを変えていきます。ズームを望遠方向(mm数を上げる)に変化させ、被写体に寄っていくことをズームイン、レンズを広角方向(mm数を下げる)に変化させ、被写体から遠ざかることをズームアウトと呼びます。

同じサイズで被写体を狙うにしても寄って広角で撮るか、引いて望遠で撮るかは印象が変わってきます。

Dollyドリー

カメラを遠近前後の方向、または横方向へ移動させることを指します。被写体に近づくドリーイン、被写体から遠ざかるドリーアウトがあります。

Trackトラック

カメラを被写体に対して距離を変えずに移動させることを指します。つまり横移動や回り込み、被写体が移動している場合には距離を保って撮影することです。回り込みトラックなどです。

注)

ドリーとトラックは言い方として違いはありますが、現場では混同して使うことがあります。例えば、ドリーアウトとトラックバックは同じ意味で使われます。

Followフォロー

カメラが被写体を追いかけることを指します。フォローパンとかフォロートラックなど、組合わせて使うこともあります。

Over Shoulder Shotなめ、肩越しショット

会話劇などの時に相手の肩を少し画面内に入れ、肩越しに語り手を映すことを言います。お互いの位置関係が分かりやすくなります。

Focus Pullフォーカス送り

目線の移動や注目点の移動がより明確になる効果です。

Deep Focusなど参照

4) マスターショット Master Shot

ひとつのシーン全体を、基本となる位置から撮影したショット。あるいはすべての基本となりえるショットのことをマスターショットと呼びます。

映像のひとかたまりのはなし

映像の単位

Shot ショット

Cut カット

このふたつが映像の単位の代表格ですが、それ以外にも映像のひとかたまりを表す言葉がある。

Sceneシーン 撮影時の一場面

Sequenceシーケンス ひとかたまりの映像のこと、CGの中の1カットを指すことも(シーケンシャル 連番ファイル)

Movieムービー

Clipクリップ

これらはともに撮影した素材の単数形として使われている。

Sourceソース 素材類、素材の複数形として使われている。

Footageフッテージ フィルムの長さを表すFeetからきている。フォルムで撮影した素材という意味合いだが素材たちという複数の意味で使われている。

Shotショット と Cutカット

Shotショットとは

撮影で撮ることを前提に考えた構図やシーケンス

Cutカットとは

編集時に

つなぐための処理をしたもの

あるいは素材のこと

つまり

撮影時のカメラの構図、カメラワーク

↓ (編集による切る作業)

編集時の映像素材

特殊なショットについて

- Establishing Shot(エスタブリシュイングショット) 状況説明ショット

- Dutch Angle 不安定な構図

- POV(Point Of View) 主観目線ショット

- Dolly Zoom / Trombone Shot めまいショット

- Crane Shot クレーン、上昇ショット

- Carousel Camera(カルーセルカメラ) 回転木馬、大回転ショット

- Long Take,Sequence Shot 長回しショット

- Deep Focus,Pan Focus ディープフォーカス

それ以外にも

ビーバーショット、騙しショット、カットアウェイ、インヴィジブル、マネーショット、俯瞰ショット

プロセスショット、サルトフショット、切り返しショット、ストックショット

と呼ばれるショットがあります。

Establishing Shot(エスタブリシュイングショット)

シーン全体を見渡せる広角ショットです。このシーン場面がどういう場所か、これから起こる出来事の状況を観客に説明していきます。言わば説明ショット、状況説明ショットにあたります。

導入シーンとして使われることが多い

広い画あるいは広い画から主人公たちのいる場所に近づいていく

これから起こる事への予兆

環境や状況を説明する

「Dark Night ダークナイト」(2008)オープニングシーン(IMAXサイズ)

「The Lord of the Rings ロードオブザリング」(2001)ホビット庄シーン

「Harry Potter ハリーポッター」(2001-2011)シリーズの中での導入シーン

Dutch Angle 不安定な構図

本来の水平を意識した構図ではなく

わざとカメラを斜めにして、不均衡な構図にしたもの

恐怖や不安な感情を表現

『ミッションインポッシブル』MIF諜報員との会話

『第三の男』

『シザーハンズ』

「スラムドックミリオネア」(2008)

POV(Point Of View)主観ショット、目線ショット

見た目ショット、視線の送り方など

誰かの主観での行動をそのまま映像にしたもの

視点の設定が分かりやすい分、臨場感や主観本人に感情移入しやすい

「Jawsジョーズ」(1975)

ここには2つのPOVが登場します。ひとつは主人公ロイ・シェイダーの主観。そしてもうひとつは、この映画のタイトルでもあるサメの主観です。

この映像にはそれ以外にも ”めまいショット” (“Dolly Zoomドリーズーム”、”Trombone Shotトロンボーンショット”)と呼ばれる技法も取り入れられています。

「Cloverfield クローバーフィールド」(2008)

https://youtu.be/RkFcHUvyJ-k

主観というカメラに近いですが、正確に言うと誰かが持っているビデオカメラの目線ということになります。

ですので、ズームしたり、少しフォーカスがずれたり、無意識のうちにヨコ使いになっていたりします。

「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」”The Blair Witch Project”(1999)

この映画は宣伝の仕方からして斬新な手法を取り入れており、製作費6万ドル(700万円)という低予算ながら1億ドル以上を稼ぎ出しています。

ある田舎の魔女伝説を追う映画学科の学生たちが謎の失踪を遂げ、1年後に発見されたフィルム映像を編集した映画である、という設定。

メディアミックスの手法(テレビの特番での周辺インタビュー取材など)もあり、新しい映画の試みとして注目されました。その後何度も続編が作られています。

「パラノーマルアクティビティ」シリーズ

低予算映画ながら、その設定の斬新さから口コミで爆発的ヒットをしました。

リモートカメラの定点カメラで捉えたある部屋で起こる不思議な現象を映し出しています。

「ハードコア」HARDCORE HENRY(2016)

全編、POVスタイルで描くSFバイオレンス・アクション『ハードコア』監督のイリア・ナイシャラーは、POVガン・アクションを盛り込んだPV『Bad Motherfucker』で一躍有名になり、長編映画に大抜擢されました。

Dolly Zoom / Trombone Shot めまいショット

「Vertigo めまい」(1958)

https://youtu.be/je0NhvAQ6fM

アルフレッド・ヒッチコックの「めまい」での有名な”めまいショット” (“Dolly Zoom ドリーズーム”、あるいは”Trombone Shot トロンボーンショット”)です。カメラの移動とズームを組み合わせて不思議な画角変化を生み出しています。

https://youtu.be/sKJeTaIEldM

その他にもある ”めまい(Vertigo)ショット” です。

「Psychoサイコ」「Jaws」「Poltergeistポルターガイスト」「Quiz Showクイズショー」「Marnieマーニー」「Apollo 13」などです。

Crane Shot クレーンショット

クレーンカメラを使って上昇していくショット

そのままパンなど、組合せることもあります。

Carousel Camera(カルーセルカメラ)

回転木馬ショット、大回転ショット

人物を中心にカメラが回っていくものです。ダイナミックな動きを実現させます。

https://youtu.be/AIQHqvG9Ql8

『バッドボーイズ2』

Long Take,Sequence Shot 長回しショット

ロングテイク、長回しショットと呼ばれる長いワンカットで構成するショットです。

エマニュエル・ルベツキ撮影監督で有名な『トゥモローワールド』『ゼログラビティ』や『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』、最近では全編がワンカットで行われた『1917』(2019)などがあります。

『トゥモロー・ワールド(原題: Children of Men)』(2006)

『ゼログラビティ(原題: Gravity)』(2013) 冒頭オープニングからの宇宙シーンなんと13分に及びます。その世界に没入や感情移入させるために非常に有効な手法です。

『バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014) 監督アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

https://youtu.be/gGZ7Ix4IT4c

『1917』(2019)

Deep Focus,Pan Focus ディープフォーカス

手前から奥まですべてにフォーカスがあっているカメラのことをデュープフォーカス、日本ではパンフォーカスと呼びます。

撮影時にどのようにして撮るか、どのような効果を観客にもたらすかを考えることは非常に重要である。

https://youtu.be/xok3neJQeM0

『市民ケーン』(1941)

『サロゲート』Surrogates(2009)

ディープフォーカスと同様に手前と奥のふたつの被写体にフォーカスを合わせる手法特殊なレンズなどを使うこともあります。Split Focus スプリットフォーカスと呼ばれるものです。

参考に小津安二郎監督のカメラに関してのイオンタビューを載せておきます。彼がいくつか実験を重ね、50ミリの画角にたどり着いた様子が語られています。彼は、日本の畳文化に着目し、低いポジションのローアングル、フィックスカメラを多用しました。

「OZU Yasujiro Story/小津安二郎物語 #4」(小津の肉声で語るカメラについて)

https://youtu.be/2zbuHz-YG4M

黒澤明の映画の中における動と静、そして画面の要素

https://youtu.be/doaQC-S8de8

次回は、編集時のCutの話をしていきたいと思います。

昨年のオンライン講義のアーカイブ、復習に利用してください。