映像はどこから来てどこに向かうか?後編

です。

その前に

前回紹介した「GRAVITY CAT / 重力的眩暈子猫編」の大仕掛けのセットの話

PS4ゲーム「GRAVITY DAZE2」PR映像

そのメイキング

古くはスタンリー・キューブリック監督『2001年宇宙の旅』(1968)内の宇宙ステーション

クリストファー・ノーラン監督『インセプション』(2010)

などでも使われている回転台セットの話を補足します。

4 Ways 2001: A Space Odyssey Was a Visual-Effects Pioneer 『1.Rotating Movie Sets』

Inception Hotel Scene

そのメイキング

さて、

今日の本題です。

『コンテンツ・メディアの進化系譜2022』

新しいプレゼンツールPreziでの表示はこちら

https://prezi.com/view/yUFUxSeajqAOnqTnTyp6/

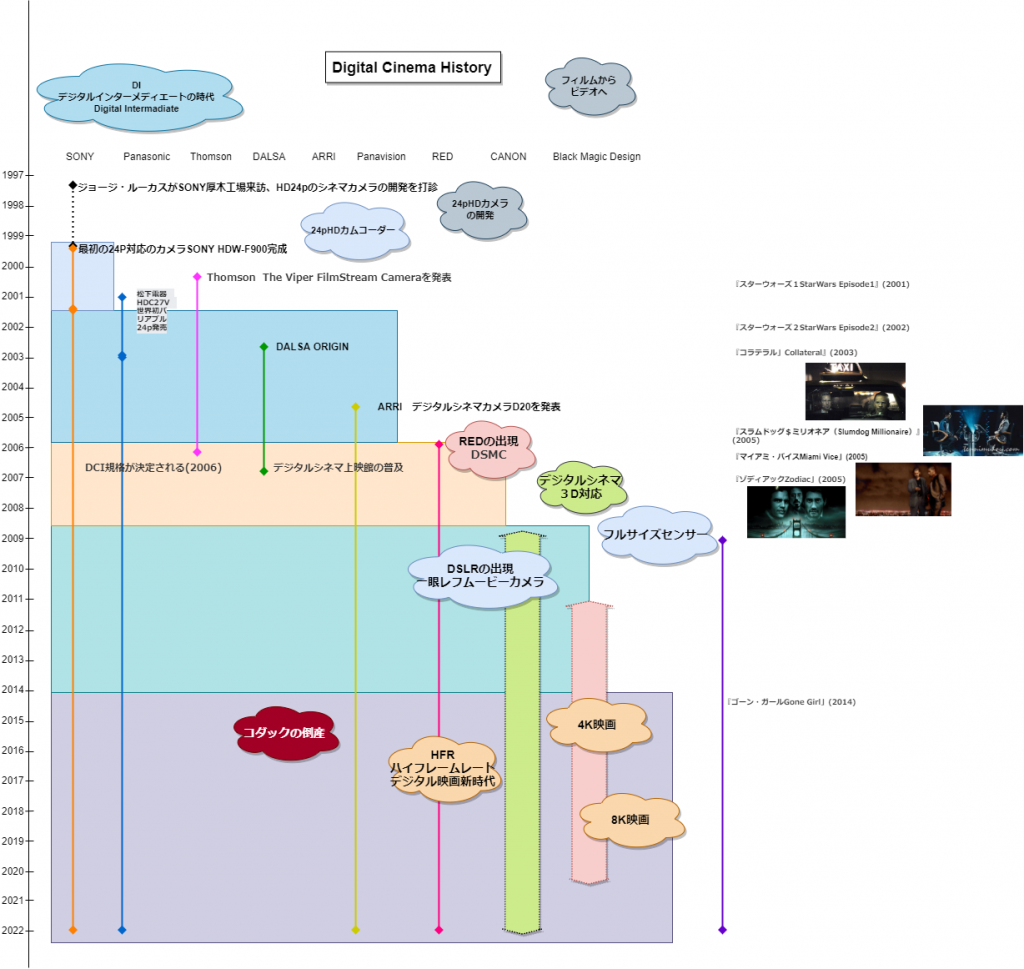

話は、フィルムでのアナログの時代からデジタルシネマの話に収束させていきます。デジタルに移行するここ25年余りの流れを話していきたいと思います。

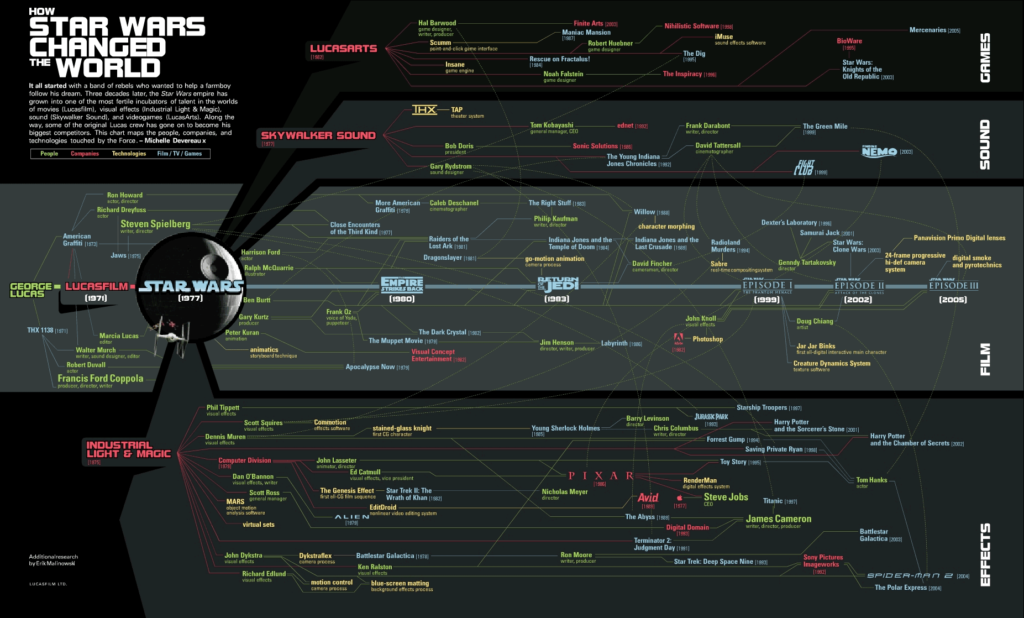

1.ジョージ・ルーカスの野望とHD24p

ジョージ・ルーカスは皆さん知っていますよね。「スターウォーズ」シリーズの原案者であり、映画プロデューサー、映画監督であり、世界の特撮、VFX、それ以外にも編集や音響のデジタル化に非常に大きな影響を与えた人物です。

SONY CineAlta(シネアルタ)

1997年、SONYの厚木工場を訪れたジョージ・ルーカスは、「スターウォーズ」の新シリーズにあたり、新しいシネマ用のHDカメラの開発を依頼しました。その同じ夏,Lucasfilm社,SONY,Panavision社の3社の合意により、ビデオカメラとレンズの開発に取りかかります。”CineAlta(シネアルタ)“と名付けられた映画用カメラのブランドネームは、1999年にその最初の24P対応のカメラSONY HDW-F900として完成し、その後の「Star Wars Episode II」で使用されました。F900は2/3″ 3枚式CCD撮像センサー、カメラ自体は1/48秒ずつ受光し、記録ヘッドの回転速度を遅くし、1秒間に24コマずつの収録とし、上記2セグメントを1コマとして収録して24P収録を行う方法24PsF(プログレッシブ・セグメントフレーム)が用いられました。テープはHDCAM-SPを使用しています。HDビデオカメラはそれまでの放送用規格30fps(60i)から映画用の24fps(24p)へと大きく舵を切ることになります。すぐにF900を使っていくつかの映画が撮影されました。「スカイキャプテイン」(2004)、「U23D」(2007)

F900は国内でも「ピンポン」(2002)、「下妻物語」(2004)、「デスノート」(2006)などの映画で撮影されました。当時の価格で650万円。

その後SONYは、”HDC-F950″や”HDW-F900R”、”F23″などのCINEALTAカメラのリリースを経て、フィルムと同じ35mmサイズのCCDを搭載した”F35″や、米国のフィルムカメラメーカーであるPanavisionが発売する”Genesis”のカムコーダー部の開発、リリースを行なうまでに至りました。それでも解像度は1,920×1,080のままでした。

Panasonic(松下電器) Varicam(バリカム)

一方、松下電器もまたソニーの動きに対して対抗する為に新しい規格のカメラを考えていました。撮影監督、阪本善尚氏をアドバイザーに迎え、新しいシネマカメラを開発していきます。言わばSONYがルーカスの依頼で開発に至ったことに対抗する純国産映画用カメラです。ラティチュード(再現域)色の深さの再現力を備え、解像度こそ720p(1280 x 720)でフルHD1080には及びませんが、画期的だったのは秒4コマから60コマまでのバリアブル可変撮影が可能なことでした。

このシネガンマと可変撮影を可能にした“Varicam(バリカム)” AJ-HDC27Fを使って「突入せよ!「あさま山荘」事件」(2002年)が撮影されました。価格は740万円(本体のみ) DVCPRO HDシリーズの新製品で、1秒に4~60コマの間で撮影コマ数を設定する“バリアブルフレームレート”機能、映画フィルムに近い階調表現をビデオで可能にする“シネガンマ”機能、ドイツのカール ツァイス社の映画カメラ用の“35mm ウルトラPrimeレンズ”を搭載しています。

『突入せよ!「あさま山荘」事件』 予告篇

でも、ソニーも松下もそれ以降の映画用カメラが完全にフィルムからデジタルに代わるとはまったく考えていませんでした。

ルーカスは、今後のStar Wars シリーズはすべてデジタルで撮影し、デジタルでしか上映しない、そのためにデジタルシネマの上映館を全米に増やし、配給はすべて衛星配信していくと宣言しました。この動きは、すぐにハリウッドや映画界に歓迎されるかと思われましたが、意外にも映画界は冷ややかでした。「Star Wars Episode I/ファントムメナス」は1999年全米で公開されました。35mmフィルムで撮影され、デジタルマスタリング、世界初のDLP上映が計画されましたが、結果としてデジタル上映された映画館はわずか4館(北米LA,NY)でした。それはデジタルシネマに移行するために莫大なインフラ整備、初期導入費用が掛かることが原因でした。

1999年6月JVC ILA-12KとTexas Instruments サーバーはQuVis Server

「Star Wars Episode II/クローンの攻撃」では、すべてのシーンを完全にSONY F900 HD1080x24Pで撮影をおこないました。まだHDCAM24Pテープによる収録ではありました。「Star Wars Episode III/シスの復讐」ではHDCAM-SRのRGB4:4:4サンプリング記録で全編収録されました。

全米の映画館、配給会社が冷ややかだったのは設備投資に数千万円の費用がかかること、まだまだフィルムへの画像画質信仰などがありました。当時としてはデジタル上映がフィルムよりも優れているという認識はされておらず、まだまだフィルムの再現性に劣るという見解でした。ジョージ・ルーカスが描いた野望は、なかなか前途多難だったのです。

「Star Wars Episode I/ファントムメナス」

「Star Wars Episode II/クローンの攻撃」

最新のCineAlta Venice2 8Kを実現している

トムソンThomson S.A.(仏) バイパーThe Viper FilmStream Camera の登場

とはいえ、デジタルシネマの流れは、徐々にですが、でも確実に動きつつありました。それはルーカスがいきなりSONYにHDカメラの改良を頼んだ経緯や発想とは違い、フィルムのRawデータ(生に近い状態)をどのようにデジタルに定着させたら良いか、という発想によるものでした。

2000年にトムソンThomson S.A.社が開発したバイパーThe Viper FilmStream Cameraは今までのSONYやPanasonicのcamcoderの流れとは一線を画していました。The ViperはRaw非圧縮の新しいラチチュードを求めた結果生まれました。そしてマイケル・マン監督トム・クルーズ主演2003年「コラテラル」(原題”Collateral”)の中で開花することとなります。

劇中タクシーのフロント部に設置されたカメラは車内と外のナイトシーンを今までのフィルムでのナイトシーンとは全く違う表情で捉えることに成功しています。車内のタクシー運転手のジェイミー・フォックスと後部座席に乗る殺し屋のトム・クルーズ、そして車外に広がるL.A.の夜景を同時にそして見事に捉えました。そして有名な”コヨーテシーン”、タクシー前を一瞬横切るL.A.に本当に徘徊するコヨーテの光る眼を見事に捉えています。

「コラテラル」(2003)

そして同じく2005年「マイアミ・バイス」(原題”Miami Vice”)でも冒頭の屋上から見た濡れた感じのL.A.の夜景がRawデータならではの色彩で再現しています。そして鬼才デビッド・フィンチャー監督も「ゾディアック」(原題”Zodiac”)でフィルムに代わる、そして合成に適したデータ量を持つ新しいメディアとしてバイパーThe Viperに注目しました。

「マイアミ・バイス」(2005)

「ゾディアック」(2007)

ARRI アリフレックス D-20 (Arriflex D-20)

フィルムカメラメーカーであるARRIはデジタルシネマカメラD20を2005年11月に発表。このカメラは光学式ファインダー、35mmハーフサイズと同じ単板式のCMOSイメージセンサーを搭載しています。D-20は2つのモードで撮影が可能でした。

データモードでは2880×2160の有効画素でRAWデータをカラー12ビット縦横比4:3で録画。HDモードでは撮像素子2880×1620の有効画素が使用され縦横比は16:9で1920×1080画素YUV 4:2:2、10ビットまたはRGB 4:4:4、10ビットにダウンサンプルできました。通常はソニーのHDCAM SR同様に有線です。

ダルサDALSA オリジンORIGIN

オリジンは2003年にラスベガスで開催されたNAB展 ’03で公開され、ダルサ社は技術革新に貢献したとして4つの賞を受賞した。2006年、オリジンはテストのために1750ドル/日で貸し出しという形式で入手できるようになり、2005年に設立されたカリフォルニア州ウッドランドヒルズのカメラ棟から貸し出されるようになった。2006年11月、デジタルシネマにおける先駆者であるロブ・ハメル (Rob Hummel) をダルサ・デジタル・シネマ社の社長に迎えました。

オリジンカメラはフィルムカメラと Arri D20 と標準的なPLマウントの35mmレンズに似た回転する鏡によってファインダーにレンズを通した視野を送るレフレックス装置を備えています。カメラの大きさはちょうど大型の35mmフィルムカメラと同サイズです。

カメラから送り出されるRAWデータはおよそ毎秒400メガバイトである。記録装置はコーデックス デジタルレコーダーが使用され、4Kカメラの非圧縮データを1時間分保存できる。 オリジンカメラは画質の高さが知られており、全てにおいて従来機を凌駕している。カメラの解像度は4Kと2K、若しくは800万画素に対応している。解像度だけでなく、高諧調である事も特徴である。圧縮しないRAW形式の16ビット画像は他のカメラが10若しくは12ビットであるのに対して大きく上回っている。この事は結果的にダイナミックレンジが12段高い事を表す。毎秒30フレームの撮影に対応しているが、CCDイメージセンサは毎秒48フレームでの撮影まで可能である。

カメラは『Postcards from the Future(未来からの手紙)』を含むいくつかの作品の撮影で成功裏に使用されました。

ダルサオリジンは貸し出しのみで使用でき、パナビジョンの商業形態に似ています。

2009年1月、ダルサはこの貸出ビジネスを中止し、デジタルカメラ部門も閉鎖してしまったため、ダルサ・オリジン、オリジンII、ともにダルサの4Kカメラは市場から消えていくことになります。

シリコンイメージング SI-2K Silicon Imaging SI-2K

「SI-2K」は取り外し可能なカメラヘッドの「SI-2Kミニ」を搭載しています。RAW12ビット非圧縮データをギガビットEternetでCPUレコーディング・システムへと転送するイメージングモジュールです。AVIやQuickTime ファイルとしてCineForm RAWへとエンコードされたデータは、編集ソフトウェアのタイムライン上に設置でき、変換やプロキシー作成も必要ありません。

![]()

![]()

2009年、アカデミー作品賞と撮影賞を受賞した『スラムドッグ$ミリオネア(Slumdog Millionaire)』で使用されました。

『スラムドッグ$ミリオネア(Slumdog Millionaire)』予告篇

2009年NABショー

https://www.youtube.com/embed/tlpiy7L5sqc

どのデジタルシネマカメラも画期的なものでしたが、生き残ることはできませんでした。結局、フィルムカメラでの優位であったARRI社のカメラ以外は廃れていくことになります。

2.RED DIGITAL社の設立

HDの流れからデジタルシネマの2大潮流、SONYとPanasonicのメーカーが24P対応のカメラを出し、その後The Viper、DALSA、ARRI D20とスーパー35mmRaw2Kで落ち着いたかに見えたデジタルシネマ市場に突然新たな強敵が現れました。2005年に新規参入したジム・ジャナードが率いるRED DIGITAL社の開発したRED ONEが2008年に登場しました。そもそもジム・ジャナードという人物は、「オークリー (Oakley) 」というサングラスメーカーの創始者だった人物です。彼は自分の会社を売り、新しいデジタルカメラを開発するRED DIGITALという会社を設立しました。ジャナードは当時のデジタルシネマ市場に納得がいかず、自ら新しいデジタルシネマカメラを開発することを選んだのでした。

RED ONEの登場

RED ONEはこれまでの常識をすべて覆した新しいジャンルのデジタルカメラでした。何が違うのかというと当時のHDカメラ陣営はSONY,ARRI,Panavisionの3社でそれぞれがF900, F23, D20, Genesisを世の中に出していましたが、2/3″ 3-CCD、2.1メガピクセルのセンサーと3:1:1のサブサンプリングビデオの色空間を持ち、フレームレートも30fpsどまりでした。それに対してRED ONEは12メガのスーパー35mmシネサイズと同じthe Mysteriumと呼ばれるCMOSセンサーを持ち、4Kの解像度(4520×2540)と120pfsまでの撮影が可能で、12bitのRawダイナミックレンジの色空間を持っていました。その上、フィルムカメラのPLレンズと同様の被写界深度を実現しました。それまでのデジタルシネマカメラがビデオカメラの延長上で開発されていたものをフィルムムービーカメラの持つ特性を徹底的に追求するカメラを実現させたのです。価格は当時17,500ドル。

Red Digital Cinema – Showreel

ピーター・ジャクソンがRED ONEのプロトタイプを使って撮影した『Crossing The Line』

2007年3月に開催されたNAB Showで公開

2011年、RED DIGITALは次の製品を出します。それがRED EPICとRED SCARLETの2製品です。

その後、2015年にRED DIGITALは次世代のDSMC2システムをリリースしました。DSMC2のセンサーには、

Monstro 8K VV、Helium 8K S35、Gemini 5K S35、Dragon-X 5K S35

といった複数センサータイプになりました。

REDがもたらしたもの

REDのもたらした影響は技術的なスペック以外にも非常に大きなものがありました。

それは、それまで1000万前後したムービーカメラの値段を本体価格200万前後まで安くしたことでした。これによって、シネマカメラメーカー、特に大手カメラメーカーと呼ばれるところは衝撃を受けます。また、このことは今まではリースやレンタルでしか使用することができなかったカメラマン、プロダクション、撮影部がカメラを所有することにも繋がっていきました。またスチルカメラマンにとってもムービーカメラを使ってスチルを撮る可能性を見出すことになります。REDが『DSMC』というDigital Still and Motion Cameraのコンセプトのもと生まれたこともそのことと関連しています。

そして、2024年3月、日本のニコンがREDを買収しました。これによってこれまでのデジタルシネマ市場の地図が変わっていくかもしれません。

ニコンが買収を発表した映像機器メーカー「RED Digital Cinema」とは?

https://gigazine.net/news/20240308-nikon-acquired-red/

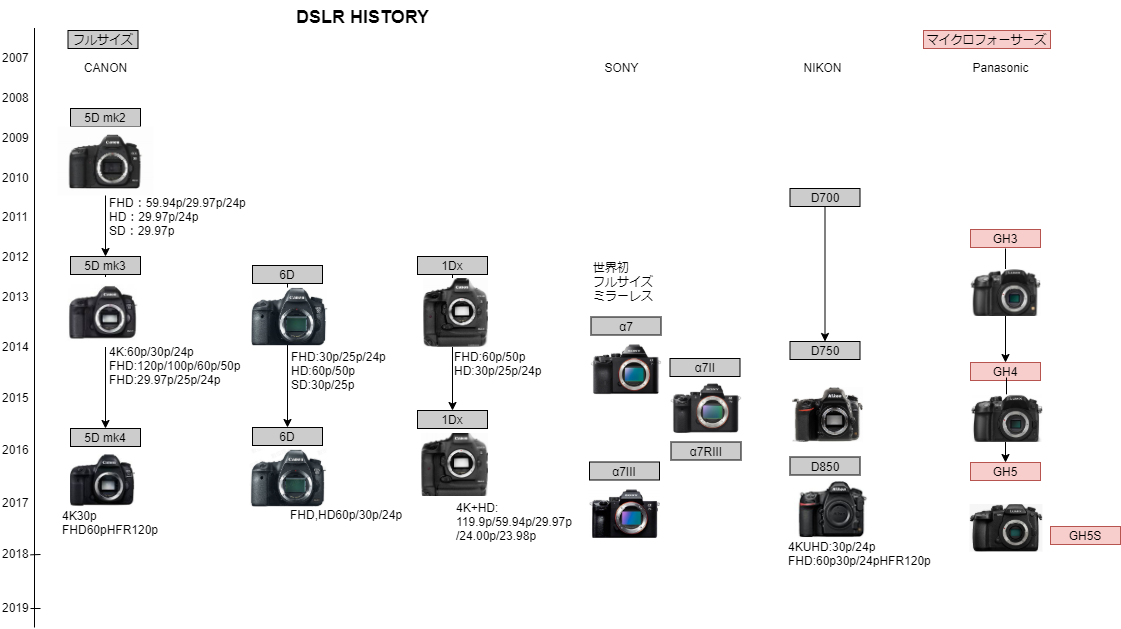

3.DSLR(デジタル一眼レフカメラ)の登場

デジタルシネマの歴史の中でまったく予期しない形でシネマカメラが出現しました。それがDSLR(Digital single-lens reflex camera)と呼ばれるカメラです。

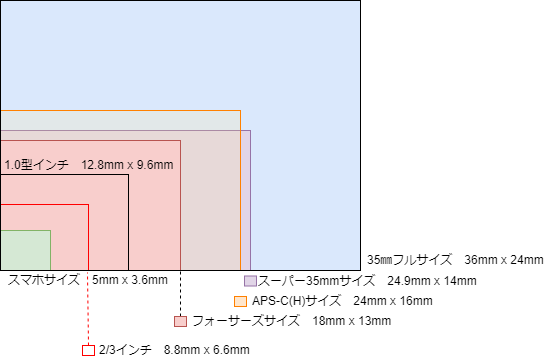

DSLRは、いわゆるデジタル一眼レフカメラのことです。イメージセンサーが今までのビデオカメラやシネマカメラに比べて大幅に違う最大35mmフィルムのフルサイズFull Size(36mm x 24mm)と同じであるので非常に被写界深度の浅い映画的な映像を撮る事が可能になりました。これは、映画撮影用のカメラが数百万円し、また、創世記の章でも触れたSONY CineAlta F900などのビデオカムコーダーのセンサーサイズが2/3インチサイズであることを考えると画期的な出来事です。この章ではDSLRにおけるシネマカメラの歴史を紐解いていきましょう。

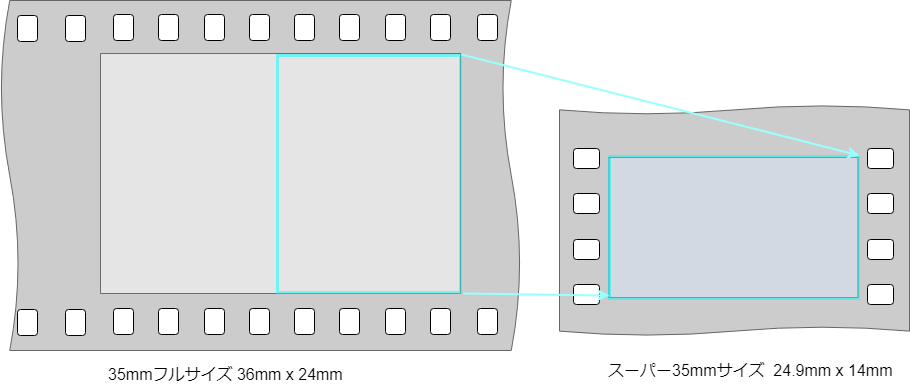

ここでカメラのフィルム(センサー)サイズの比較をしておきます。

35㎜フルサイズ、スーパー35mm、APS-C(H)、フォーサーズの比較

フルサイズFull Sizeとは?

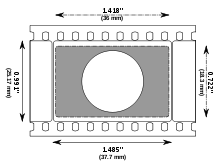

フルサイズとは、35mmフィルムの規格です。皆さんはフィルムを見ることもほとんどないかもしれませんね。

フルサイズとは、その35mmフィルムのスチル写真の場合のフォーマットを指します。サイズは約36mm x 24mmです。フィルムの両端にある穴をパーフォレーションと呼びます。これはフィルムをコマ送りするときにギアを絡めるための穴です。スチル写真の場合にはそのフィルム送りの方向が横方向なのでヨコ使い(横走り)と呼びます。しかし通常の35mmフィルムの場合はタテ使い(縦走り)で用いるので面積は半分のスーパーSuper35mmというサイズを用います。

フルサイズの特徴、メリット

センサーサイズが大きいということはどういうことなのでしょうか?あるいはどういうメリットがあるのでしょうか?センサーサイズが大きいと光を受ける面積が大きいので光量が多いということです。その結果、被写界深度が浅くなります。いわゆる”ボケ足”が出てきます。感度やS/N比でも有効なので感度が高く、S/N比の高いノイズのない画質をもたらします。半面、製造コストとしてはセンサーの面積が広い分、分止まりが落ち、コスト高になります。しかし、最近は製造技術が向上しコスト的にもだいぶ下がってきています。

CANON 5DmarkII

その先駆けとなったのがCANON 5DmarkIIです。CANONが新たに市場に送り出した5DmarkII(2008年11月29日発売)が2010年のファームウェアのアップデートで24Pを可能にすると、今まで考えもしなかったムービーカメラの登場と歓迎されました。海外TVドラマ『Dr.HOUSE(ドクター・ハウス、原題:House M.D.)』(2012)第6シーズンの最終131話にて初めてドラマに使用されました。

5DmarkIIの最大の特徴は、いわゆる35mmフルサイズのセンサーを持つことです。フルサイズとは、35mmフィルムの横使いのアパーチャーサイズのことを指し、1953年にParamount Picturesが開発したビスタビジョン(VistaVision)の使い方と同じです。ビスタビジョンはスチルカメラで言うところの35mm x 8-perforation、36mm x 24mmサイズになります。当時は「ホワイト・クリスマス」「風と共に去りぬ」「北北西に進路を取れ」などで使われました。

現在では、ビスタビジョンサイズで撮影することはほとんどなく、35mm x 4-Perforation のシネスコープ(CineScope)が標準です。つまり面積で言うと35ミリシネマの標準とは幅で言うと半分であり、面積比で言うと1/4になります。この事からも5Dがいかに画期的な機能を盛り込み、その結果若いインディペンデントのフィルムメーカーたちに絶大な支持を得たかが理解出来るかと思います。

「北北西に進路を取れ」(1959) アルフレッド・ヒッチコック監督

また、2008年には5DmarkIIで撮影された『Reverie』というショートフィルムも作られました。この作品はビンセント・ラフォーレVincent LaForetの作品。彼はニューヨークタイムズの写真家だっでしたが、2009年に動画投稿サイトvimeoにアップし、話題となり、200万ビューの閲覧数でその後たくさんの映画やCMのオファーを受けることとなります。

Reverie(2008) by Vincent Laforet

EOS 5D Mark II Making of Video Reverie by Vincent Laforet

キャノンから依頼されEOS CINEMA C-300のプロモーション用に撮影された作品「Mobius」(2014)

その後継機である5DmarkIIIはその安定感でユーザー層を確固たるものとしていきます。

CANON 5DmarkIII

その後、DSLRムービーの潮流を作っていくことになります。

それはPanasonic LUMIX GH2,GH3,GH4、GH5、NIKON、SONY αシリーズ、ブラックマジック、そしてCANONのシネマカメラシリーズにつながっていくのです。

DSLRのもたらしたもの

DSLRはデジタル一眼レフのこと。DSLRがスチルカメラとしてセンサーサイズを大きくする中で、それまでのビデオカメラよりも高画質でコンパクトな撮影が可能になりました。そして動画、特に24pに対応したことにより、フルサイズセンサーのもつ新しい映画の概念や制作ワークフローをもたらしました。このことはその後のデジタルシネマにおいて大きな意味を持つのです。

VPF(バーチャル・プリント・フィー)

デジタルシネマによってもたらされるメリットはフィルムでのプリントフィー(複製費用)の軽減にありました。当時フィルムでの完成原版が出来上がると各映画館での上映のために映画館ごとにプリントフィルムが作成されました。その費用は2時間映画1本あたり数百万円かかります。それがデジタルに置き換わることによってプリントフィーが一気に数十万円にコストダウンし、そのプリントの運搬費用もハードディスクやUSBメモリー、ネット配信などでコストが大幅に削減できます。ですが、映画館側からすると映写機やスクリーン、音響システムなど数千万の機材費用が掛かってしまいます。そこで映画を配給する側と上映する側双方でその導入コストを負担するという考え方が生まれました。それがVPFバーチャルプリントフィーです。VPFは現行のフィルムプリントフィーにデジタルシネマ化にかかる費用を上乗せしながら、デジタル化への移行を円滑に行うために考案されました。欧米で広がったこの課金システムは日本でも広がっていきました。

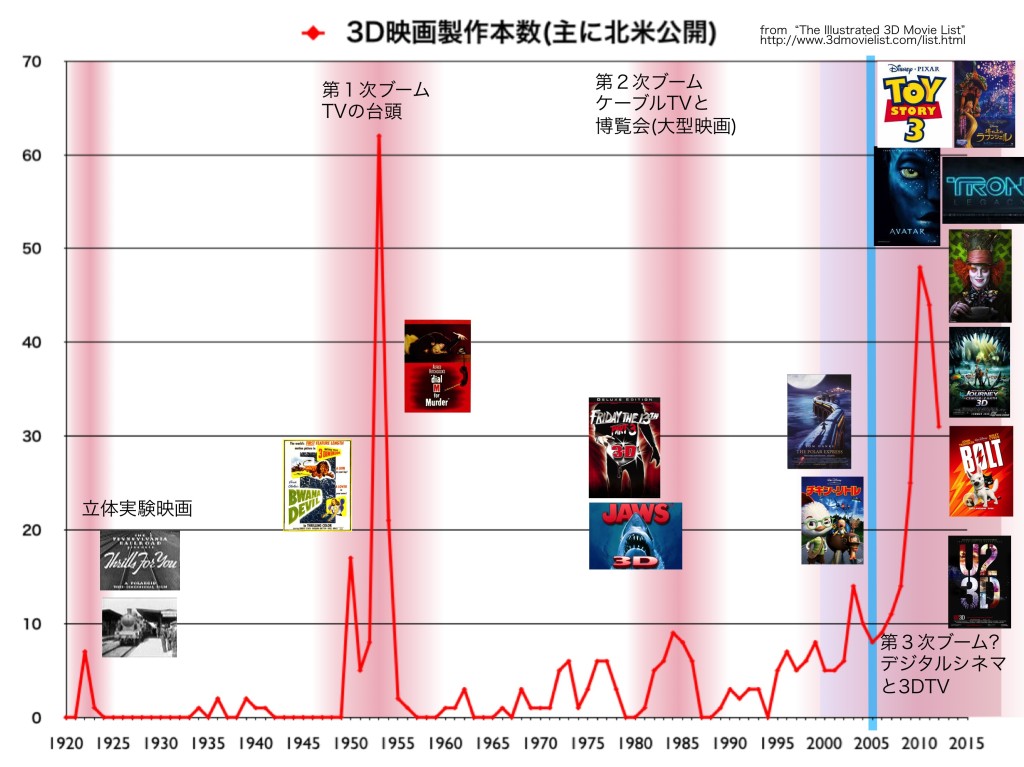

4.S3D立体映像

ハリウッドから始まったデジタルシネマの波は、意外にも当初は映画業界の反応は冷ややかで、その普及は緩やかでした。それは、デジタルシネマに莫大な初期投資が必要(3000万~5000万程度)でなかなか劇場はその投資に二の足を踏みました。しかし、まったく別の要因がデジタルシネマの普及を後押しすることとなります。それはS3D立体映画ブームです。元々、1890年頃に発明された立体写真は、その後立体映画として開花し、1920年代に最初の一大ブームとなりました。その後は50年代、80年代と約30年ごとに周期的なブームをもたらします。そして2010年代にまた新たなブームとなりました。最新のブームは、デジタルシネマによるフルカラー映画となったのです。この3D立体映画のブームから見てみることも、デジタルシネマの普及を解く鍵にもなります。何度かの3D立体映画のブームは、家庭におけるテレビの普及、大衆化、レンタルビデオやDVDの普及、ホームシアター化と連動しているのです。

全国映画館スクリーン数

全国スクリーン数 – 社団法人・日本映画製作者連盟

http://www.eiren.org/toukei/screen.html

S3Dの歴史

その時のブームの裏にあったもの

TVの普及、ケーブルテレビの普及、海賊版+デジタルシネマの台頭

日本国内では、2005年12月23日の「チキン・リトル」の公開と同時にAMCイクスピアリ16(現在のイクスピアリ)、ワーナー・マイカル・シネマズ多摩センターでREAL-D方式による3Dシステムが導入されました。その後の普及は3D映画の公開数と連動し、2008年末に公開の「アバター」でピークを迎えました。

同時に発売された3DTVは家庭への3Dコンテンツの普及を感じさせました。各家電メーカーがこぞって3D対応を打ち出し、3Dのブルーレイディスクが販売されました。しかし、日本の場合3Dメガネをかける視聴形態や視聴時の疲労などマイナス面も多く、3DTVは苦戦を強いられます。そして、3DTVの家庭への普及の失敗により、2016年4Kテレビの喧騒の中で3Dテレビの生産はひっそりと終焉を迎えていきました。

3D映画 30年ごとの3つのブーム

第1次ブーム 1950年代

「Bwana Devil」(1952)

「ダイヤルMを廻せ」(1954初公開せず)

第2次ブーム 1980年代

「Jaws 3D」(1983) 「Friday the 13th 3D」パニックホラーブーム

第3次ブーム 2010年代

5.放送業界の動き

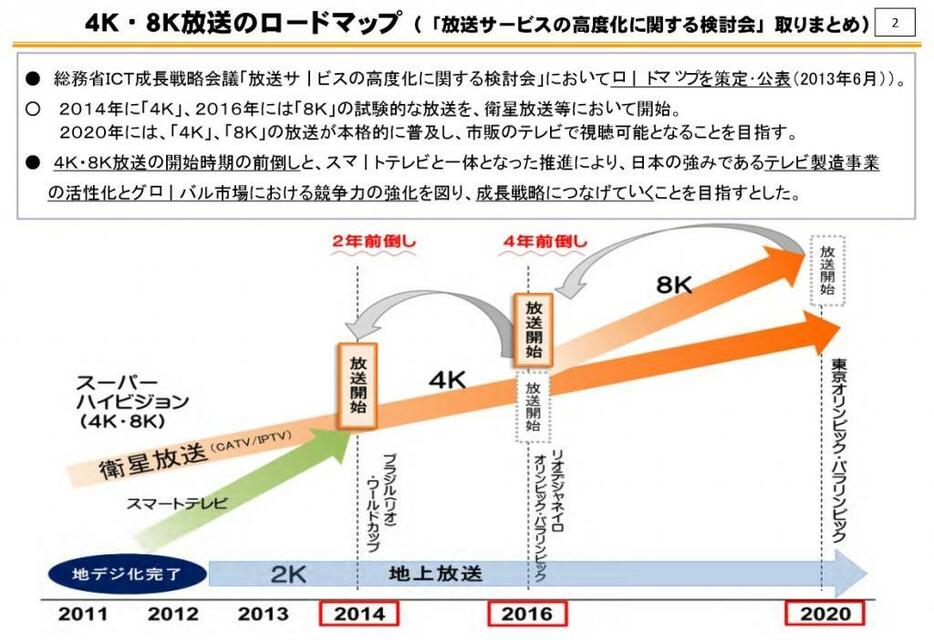

2014年のNABでは4Kのテレビが出揃いました。2015年には、放送、配信に関しての製品が出てきています。

4Kとはなにか?

2014年、国内でも4K/8K放送へのロードマップを総務省が発表したこと、そして展示会などにおいても4Kカメラ、4Kモニタの普及で4K画像を目にすることができるようになり、制作業界でも4K、そして8K(スーパーハイビジョン)への動きがここにきて急速に高まりました。また大型量販店などでも民生機器の販売においても『4K』の文字が目立つようになり、一般にも『4K』という言葉が浸透し始めています。

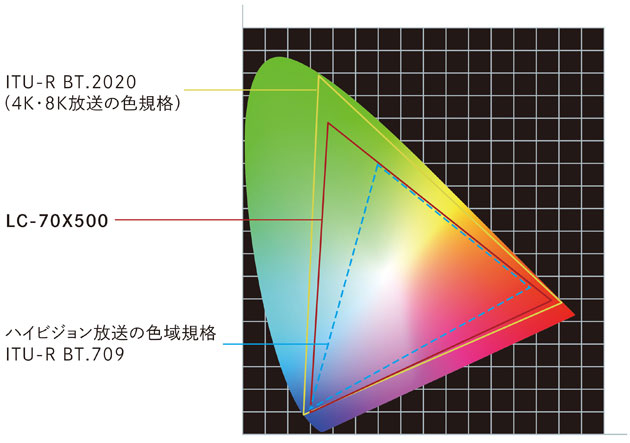

HDRの世界へ

HDRというのはHigh Daynamic Rangeの略です。今まで以上の「色空間」を持ち、自然界の色の再現性を大幅に向上させたものです。

2011年に地デジ(地上波デジタル放送)に完全に移行し、私たちは16:9のHD映像を見るに至りました。そこから10年の中で4K、8K放送が始まり、コンテンツの規格はどんどん変化していきます。同時にNETFLIXのような有料の動画配信サービスが普及し、映像を見る視聴環境、視聴デバイスも変わりつつあります。実際に私たちは何を見て、どこに向かっているのでしょうか?

6.SIDE BY SIDE フィルムは死んだのか?

フィルムの帝王コダック社の倒産

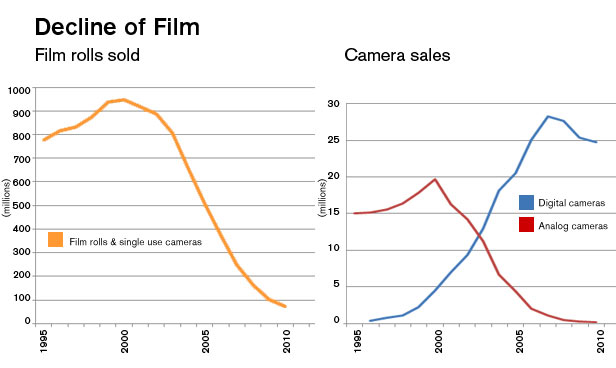

2012年1月、イーストマン・コダック社の倒産により、100年以上続いたフィルム写真、フィルム映画の時代はある意味で終焉を迎えました。

コダックの業績は2000年をピークに下降の一途を辿ります。カラーフィルムの世界総需要は、2000年をピークに2010年はわずか8%にまで下降していきます。カラーフィルム市場は10年間で、92%が消えていきました。

フィルムの需要だけではありません。長い間、映画のディフェクトスタンダードであった映画館のフィルム上映は、デジタルシネマカメラの普及とポスプロ、デジタルプロジェクターのデジタル化整備によって急速にシュリンク(終息)していき、今現在日本国内の映画スクリーンのほぼ98%がデジタルシネマ対応の映画館となっています。(グラフ図参照)

2013年4月、富士フィルムも一般向け、映画向けフィルムも生産中止を宣言。今後は、保存用の特別なオーダーのみ小規模ながら生産していくこととなります。また映画フィルムの現像所であるイマジカ(旧東洋現像所)も大阪のみラボ業務(現像)を残し、五反田の本社機能を移転することを発表。

コダックは、デジタルへの事業転換をある程度予測しながらも、その対応を外部委託による事業取り込みで対応しました。その結果は、2012年のチャプター11申請(会社再生法申請=事実上の倒産)となってしまいます。

富士フィルムはデジタル化に伴うフィルムの衰退をいち早く予測し、事業基盤の改革に取り組みます。その結果、業績を悪化する事なく事業変革する事に成功しました。フィルム開発で培った素材を新しいジャンルのバイオや医薬品、化粧品などに応用することに成功した事になります。

フィルムはどうなっていくのか?

コダックの倒産を受けて、コダックを保護しフィルム生産をなんとか存続させようという動きがハリウッドで立ち上がりました。(2014年)

2015年2月、コダックは、6つのハリウッドのメジャースタジオと新しいフィルム供給契約を確定したことを発表。契約の内容は、コダックは20世紀フォックス、ウォルト·ディズニー、ワーナー·ブラザーズ、NBCユニバーサル、パラマウント·ピクチャーズ、ソニー·ピクチャーズに対して映画やテレビ番組制作のために映画フィルムを提供していくというもの。そして2015年に制作された映画のうちコダックのフィルムで撮影されたのは「スター・ウォーズ:エピソード7/フォースの覚醒」、「ミッションインポッシブル5」、「バットマン5」、「スーパーマン-正義の夜明け」、「ジュラシック·ワールド」、「アントマン」、「シンデレラ」、「Entourage」、「Trainwreck」などがありました。ハリウッド映画界が映画フィルム産業を残していくという素晴らしい偉業を残しました。

また、クリストファー・ノーランなどのフィルム信仰の高い監督たちは、未だにフィルムで撮影することにこだわりを続けています。

ジョージ・ルーカスが2000年初頭にデジタルシネマの口火を切り、デジタル撮影を推進し、その結果ここ15年で急速な発展を遂げたデジタルシネマ。そのデジタル化によって衰退を余儀なくされたフィルムですが、ここに来てルーカスの手を離れ、ディズニーの元で創られる新しい「スター·ウォーズ」シリーズがもう一度フィルムで撮影されるというのはなんとも皮肉なことですね。

日本では国立映画アーカイブ(旧国立近代美術館フィルムセンター)は毎年一定の映画フィルムの保存修復をおこなっています。しかし、映画全体の割合としては10-15%程度です。

世界的にもフィルムセンターによる映画フィルム保存の動きは盛んにおこなわれています。

なぜコダックは破綻し、富士フイルムは好調なのか

7.まとめ 終章

デジタルテクノロジーの恩恵

映画の歴史の中にはアナログからデジタルへの変革の歴史を見ることができます。デジタルシネマの歴史たかだか20年、映画の歴史約125年から見ればまだまだ始まったばかりの出来事です。今でもまだデジタルの映画はフィルムの質感、トーンを追いかけていますが、下手をするとあと10年もすればフィルムという技術さえ顧みないデジタルの新しい技術革新が行なわれているかもしれません。

この講義では、映像の歴史を映画技術の発達という観点から見ていきました。映画がどこから生まれ、その次の時代にテレビや、パッケージ、ネットワークがどのように生まれていったかをみてきました。また、映画やテレビなどのマスメディア(オールドメディア)に代わる新しいメディアの台頭も巡ってきました。ネットワークやモバイルの台頭です。そして90年代末から映画界でもデジタルの変革が始まりました。それによって最初は僅かではありましたが、その後一気にデジタルへの大変革が始まったのです。

私たちはデジタル化が進む中で”デジタルの恩恵”をどのように受けていると思いますか?

デジタルテクノロジーによって”私たちの生活はどのように変化したのか”を考えてみましょう。

1 Degradation 劣化がない、複製、コピーが容易、可能

2 Transformation フォーマット変換、色変換が可能、修正加工の容易さ、オリジナルデータの保持

3 Security 暗号化による違法コピーや海賊版の排除が可能

4 Performance コピー複製の作業時間やメディア費用がなくなる

5 Random Access ランダムアクセス 瞬間でデータを検索、ジャンプ、アクセス、ソート、などがおこなえる

デジタル情報で記録、保管するということは基本的にデータの消失(ロスト)や経年による劣化などの状態の変化がないということです。

ただしフィルムの特性として熱や火などに弱い一方で、シンプルな同じ記録状態で保持することにより、長期に渡って記録再現が容易に出来るという利点も上げられる一方で、デジタル情報が記録媒体や再生ハード自体のメカニカルな部分や記録方式の保持というデジタル特有のジレンマも抱えています。例えばデジタル記録されたMDプレイヤーやフロッピーディスクも再生や読取りの機器ハードがなければ全く意味を持たなくなります。

デジタルの編集ソフトは、今までの(ビデオ)テープ編集に比べて瞬間的に入れ替えたりすることができます。テープ編集を知らないみなさんはこの実感をなかなか感じることが難しいかもしれませんね。

国立アーカイブ

国立映画アーカイブは、独立行政法人国立美術館が運営する、日本で唯一の国立映画機関です。2018年に東京国立近代美術館より独立し、新しい組織「国立映画アーカイブ」となりました。(旧:東京国立近代美術館フィルムセンター)

その名の通り、映画を収集・保存・公開の3つの活動を通して映画文化の普及・振興を図っています。ただし、日本の芸術文化振興の実態はまだまだ遅れていて、実際の映画のアーカイブ率は1割程度と決して高くはないのが実態です。

一方でデジタルの注意点もあります。

デジタルの落とし穴

たとえば、デジタルの初期の設定を正しく判断しておかないと、途中からデータの精度を上げようとしても上げることが出来なくなる場合もあります。

それは初期の解像度やサンプリングレート、量子化の精度を決定した場合、その後の精度を上げることは出来ないということです。

アナログには、劣化する、消耗する、消失する、再現がしやすい、シーケンシャル

アナログとデジタル、どちらが良いんだろう!?

今日の話はここまで。

☆ ☆ ☆ ☆

ここからはおまけです。

私が何年か前に『デジタルコンテンツ白書』に寄稿した文章を少し加筆して載せておきます。

もう5,6年前の文章なので最近のネットワークにシフトした状況は描けていませんが、

時間があったら、ゆっくり読んでみてください。そして、みなさんも考えてみてください。

コンテンツメディアの進化系譜

改めてメディアとコンテンツの進化を眺めてみるといくつか気がつく点があります。

それは、今日の新聞や出版に代表される文字の伝達、写真、映画、アニメなどに代表される映像、そして音楽、ゲームという風にメディアが出来上がって来た中で、近年のメディアはメディアというよりも情報と情報を扱うメタデータをいかに効率よく流通させるかというところに移ってきているように思われます。つまり今までの大きなマスメディアがコンテンツを流通させていくのではなく、いたるところにある小さなメディアやプラットフォームのユーザーが情報発信者となり、流通している情報や自らの情報を小売りにしていく時代なのでということです。

人間が伝えたいもの

人間が何かを誰かに伝えたいと思ったのは、現存しているものでは洞窟の壁画などがそれにあたります。何千年から何万年前の人類の祖先たちが真っ暗な洞窟の中で何かを伝えようとした形跡が今も残っているのです。その伝えようと思った出来事こそ今日で言うコンテンツの原点なのかもしれません。

人間は元々手先が器用でものを掴んだり、投げたりすることが出来ます。絵を描くことも物を持った最初の頃から自然に覚えていったことかもしれません。その習慣が今度は文字を書くことに繋がっていきました。最初は貝殻や動物の毛皮の裏などに傷をつけて書いていた文字が、石盤になり、粘土板になり、やがてパピルスのような植物の茎をなめしたものになりました。そのうちに紙が発明され、紙に書くようになっていなります。それでも書いたものは、それひとつが唯一のものであり、他人へ渡してしまえば手元には残りません。複製というのはもう少し後に出てきた概念なのです。

グーテンべルクが活版による印刷技術を発明し、複数の大量の印刷をすることが可能になりました。これが地上で始めての複製(コピー)の始まりであった。複製は人々に情報の伝達のスピードをアップさせました。遠いところにいる人に手紙や書物を届けることによって、情報が確実に届けられるようになりました。

壁画に描かれたのは今から何万年も前の古代人たちが狩猟や王位の継承を記すために残したものでした。その多くは、「語り継ぐ」という極めて原始的で基本的なものでした。

古代中国ではパピルスを紙の代用として使っていました。後に紙の製法が発明され、活版印刷による大量生産が始まります。石板というのは人類の発達において重要なファクターと言えるかもしれません。映画「2001年宇宙の旅」の石板

「2001年宇宙の旅」で人類が石板に遭遇した事で知能の進化が劇的にもたらされました。類人猿が動物の骨を武器として使い、それまでは狩猟の目的としてのみ使っていた道具というものを縄張り争いの同じ人類の仲間を倒すために使うことになります。そのシーンは、そのあとの骨を空中に放り投げ、当時米国航空会社の象徴であるPAN AMパンナム(Pan American Airways)の宇宙船に置き換わり、遥かな時空を一瞬に飛び越すような場面を見る事となります。

この60年のメディアの進化はまさに動物の骨が一瞬で宇宙船になるほど劇的でした。幼い頃は、まだ白黒だったテレビが総天然色(カラー)となって観音開きの扉とともにやって来ました。まさにリビングに大きなテレビがやって来た瞬間でした。大きな木箱から出された木目のテレビには、ダイヤルとは違うボタンと言う代物とリモコンが付いていました。それまでチャンネルはダイヤルを回さなければ、所謂変えることが出来なかったものでしたが、リモコンというとてつもなく小さくて、簡単な魔法の杖がテレビを離れたところからチャンネルを変えることが出来るようになりました。リビングの中のテレビとテーブルの間に大きな川が出来た気分でした。もう川をいちいち渡らなくても良いのだから。

マクルーハンが予言したもの

かつて60年代はマスメディアの台頭と位置づけられましたが、60年代はマクルーハンの時代であったと言えます。当時一世を風靡した社会学者であるマクルーハンのメディア論が未だに60年の歳月を経てもなお全く色褪せずに読めるのは皮肉なものでした。「メディアによって人間の身体的な機能が拡張される」という予言は、恐ろしいくらい今を言い当てています。

80年代に「ニューメディア」という言葉が流行ります。当時のニューメディアとは文字放送やキャプテンシステムのような副次放送や双方向、ケーブルテレビ、衛星放送などでした。そのニューメディアも新しいメディアが今までのマスメディアに代わることはありませんでしたが、今となってはマスメディアをオールドメディアと名づけても構わないでしょう。マスメディアの誕生と旧体制化

マスメディアは、この60年間のマスメディアの誕生と熟成の中で正直存在感をを失いつつあります。テレビを視聴したり、新聞を購読する習慣が明らかに減少しています。でも、この言葉は慎重に使わなければなりません。別にテレビや新聞を見なくなった訳ではありません。テレビは、今でもリビングの正面に置かれ、その存在感を発揮するために大型化の一歩を辿っています。新聞も発行部数では多少減ってはいるにせよ、宅配のシステムは変わってはいません。生活の習慣が変化したのです。確かに70年代、80年代は、テレビの時代でした。家に帰ると家の明かりと テレビをつけるのが当たり前でした。しかし現在はどうでしょう。テレビは点けるかもしれません。でも

テレビを見ているかといえば家族たちはそれぞれ思い思いの家族団らんを楽しんでいます。スマホでゲームをする者、SNSをやるもの、タブレットでレシピの確認をする者、必ずしもテレビの前にいながらテレビを見ているようで実は全くテレビを見ていないかもしれません。新聞からも情報を見るわけですが、必ずしも紙面を読むとは限らなくなりました。

映画「バックトゥーザフューチャー」で描かれた2015年

1989年に公開されたロバート・ゼメキス監督の「バックトゥーザフューチャー2」の中で未来が描かれていますが、その設定はなんと2015年です。クルマは空を飛び、中空のTEXACOの自動給油機でガソリンが入れられ、映画館では「JAWS19」が公開され、映画看板から立体のサメが飛び出してきます。タブレットPCやナイキの自動で靴ひもが締まるシューズも登場します。ホバーボードという空中浮遊が出来るボードも登場します。しかし意外とテレビなどのメディアの描かれ方は意図的かどうかはともかく大型でマルチチャンネルっぽい画面のみであまり変わり映えせずに描かれていました。改めて2015年のメディアとコンテンツを俯瞰してみましょう。

新しいメディアの流れ、そして今

クロスメディアという言葉もメディアミックスという言葉ももはや古いと言う感じがします。メディアの形態が常に変化している現在においてある特定のメディアを最終の手段や目的にしていく事自体がもはやナンセンスだからです。

そこで現在進行形のメディアの状態を敢えて「クロスプラットフォーム」と呼びたいと思います。スマホや形態、SNSまでもメディアと呼ぶには大げさな感があります。メディアとは呼ばずにプラットフォームと呼び替えてみてはいかがでしょうか。プラットフォームは、デバイスという言い方も出来るかもしれません。「クロスプラットフォーム」は本来は、プログラムやアプリの世界で使われたいた言葉で、OSの壁やいわゆるゲーム実機の壁を取っ払っていかなるプラットフォームにも対応するという考え方です。ユーザーからしてみればプラットフォームに依存しない使い勝手が実現する訳で、いつでもどこでも何ででも”やれる”とか”見れる”が当たり前になりつつある、という訳です。私たちはもっと手軽にメディアやコンテンツを手中にしたとも言えます。

デジタルアニメの先に

1990年代半ばよりそれまでのセルアニメの制作がデジタルに置き換わり始めました。仕上げ(作画と動画中割り)の工程と撮影と呼ばれる今では背景との合成処理の工程が一気にデジタルに対応し、そのためセルによる仕上げと呼ばれる彩色工程や線画台を用いた撮影工程自体は急速になくなっていきました。線画台撮影の暗室スペースがすべてPCマシンに置き換わっていきました。2013年最後のセルアニメとされる「サザエさん」をもって国内で制作されるTVアニメのすべてはデジタルアニメに置き換わることになりました。それどころか、3DCGの発展とCGによるセル画調の表現も可能になっていきました。セルシェーダー、あるいはトゥーンシェーダーと呼ばれる表現方法です。トレースラインとべた塗り、カゲ色の表現が出来るので作画の省力化や複雑なキャラクターやロボットなどのデータを作り出せるようになりました。それによっていくつかのデジタルアニメの映画やアニメが製作されましたが、当初は余り評判は芳しくはありませんでした。それは、モーションキャプチャーによるナマっぽい動きに対してセル画調の表現がどうしても違和感を伴ういわゆる「不気味の谷」に当たるものだとされています。そもそも日本のアニメーションは、ディズニーなどのトラディショナルなフルアニメとは一線を画する作画枚数を制限したり、口パクや目パチを別セルで描くバンクシステムを取る独自の表現方法を確立し進化してきた過程があります。これはリミテッドアニメと呼ばれる日本のアニメの独自路線でした。その日本のガラパゴス化が逆に独特の表現を生み出し、世界に認められたジャパニメーションの原型になったと言っても過言ではありません。そしてここ数年、リミテッドアニメを踏襲する新しい3DCGアニメが見られる様になってきています。サンジゲンや神風動画などに代表されるような手描きアニメやリミテッドアニメのテイストを大事にする表現を意図的に作り出そうとしているのです。

映画の進化がもたらす先に

映画が誕生して125年を迎えました。リミュエール兄弟やエジソンらの功績によりシネマトグラフィーという新しい芸術のジャンルが確立されました。いくつかの技術の発明を経て、映画は大衆の娯楽としての地位を保っています。21世紀にはいり、ジョージ・ルーカスを筆頭とするハリウッド映画人たちのデジタルシネマへの積極的な働きかけにより、映画は急速にデジタルに置き換わるに至りました。今では国内の映画館のほとんどがデジタルシネマ対応、うち約3割が3Dシネマ対応になりました。そして、約90年間続いた24fpsの映画の歴史を変える新しい映画の動きも出てきています。ピーター・ジャクソンやアン・リー、ジェームス・キャメロンらは新しい映画のフォーマットとしてHFR(ハイフレームレート)の映画制作に乗り出している。ジャクソンは2012年から「ホビット」3部作をすべて48fpsで3D立体映画を製作しました。アン・リーは「ジェミニマン」で120fps3Dの映画を製作しました。

キャメロンは、2022年以降公開予定の「アバター2、3」で同じようにHFR(48fps)のフォーマットを打ち出す予定です。放送業界の4K、8Kの動きとも連動してここ数年のでデジタルシネマの技術革新はより一層進むと予想されます。

このクロスプラットフォームの中で何が起こりつつあるのでしょうか?2020年以降、メディアとコンテンツは急激な変化の荒波の中を進んでいくに違いありません。VRの示すもの

VR CG短編アニメ『Pearl』(2016)VRで初!第89回アカデミー賞アニメ短編部門ノミネートされました。VRが単なる技術やツールではなく、表現方法のひとつとしての可能性を示すか。

GoogleがGoogle Spotlight Storiesで展開している短編CGアニメのひとつ『Pearl』がアカデミー賞アニメ短編部門ノミネート。しかも360度VRの作品です。今までの360度にありがちな”これでもかと見せる”コンテンツとは違いクルマの車内からの定点映像にこだわり”大きく見せない”ことで情緒的な感動を呼ぶ仕立てになっています。 GoogleがGoogle Spotlight Stories『Pearl』(2016)

360°VRバージョン 見れない時はタイトル部分をクリックしてYouTubeで観てください!

ノーマルバージョン

監督はディズニーのパトリック・オズボーン。『ベイマックス』と同時上映された短編『愛犬とごちそう Feast』が初監督作品でアカデミー短編アニメ賞を受賞している。

メイキング Google Spotlight Stories: Behind The Scenes Pearl

もうひとつ、

同じGoogle Spotlight Storiesで作られたVR作品を紹介しておきます。

『HELP』という実写とCGを組み合わせて作られたものです。制作は英国VFXスタジオ THE MILL360 Google Spotlight Stories: HELP

メイキング Behind The Scenes: Google ATAP ‘HELP’

スピルバーグ監督による『レディプレイヤーワン』(2018)

彼はVRや360°パノラマ映像に対しての可能性を示唆しながらも、映像としての演出手法での監督の意図を伝えることが出来るかという警鐘を鳴らしています。続編も製作中。

Google Spotlight Stories 公式サイト 他にもいろいろな試みがされています

そんな彼が、『ウェストサイドストーリー』(2021)をわざわざ60年ぶりにリメイクしたのには古き良き時代の名作映画に対する深い思いがあったと思います。

優れた60年前の物語は決して色あせることはなく、むしろ私たちはそこから学ぶことの方が多いかもしれません。

“Tonight (Quintet)” – West Side Story 1961/2021 Supercut

そして、CGの表現能力はますます進化していきます。

そこにどんな物語や演出を加えていくのかは、我々クリエイターが考えていかなければいけません。

ビジュアルエンタテイメントの先に

バーチャルプロダクション、AR、XR

まずは2017年のeスポーツイベント。会場の人はこのARドラゴンを充分に堪能することは出来ませんでしたが、オンラインで視聴している人たちにとっては度肝を抜かれたと思います。

ここ数年のUNREAL ENGINEとエンターテイメント分野の発展にはすさまじい進化があります。そのひとつがメディアサーバーと呼ばれる高速に高解像度とLEDウォール、XR、AR合成画面を作り出すものです。disguiseもその代表的なメディアサーバー企業です。

みなさんの方が詳しいであろうにじさんじなどのライブエンターテイメント

そのすべての技術はばーちゃるプロダクションという新しい技術であり、映像、ビジュアル、エンタメ業界を塗り替えるぐらいのインパクトがあります。

https://youtu.be/3g_GhufsQ7E